Versteckt

in der Dietrich-Mülfahrt-Straße finde ich die Zufahrt zum Museum.

Ein großer Bogen weist den Weg zum Eingang.

Versteckt

in der Dietrich-Mülfahrt-Straße finde ich die Zufahrt zum Museum.

Ein großer Bogen weist den Weg zum Eingang.Das Bergbaumuseum in Aldenhoven – Schatzkammer voller Geschichten

von Thomas Langens

August 2002, Ortstermin Bergbaumuseum Aldenhoven. Ich habe mich mit Theodor Ackert zu einer Privatführung verabredet. Herr Ackert war früher selbst Bergmann und kann daher heute als ehrenamtlicher Museumsführer aus erster Hand über die Arbeit unter Tage berichten.

Versteckt

in der Dietrich-Mülfahrt-Straße finde ich die Zufahrt zum Museum.

Ein großer Bogen weist den Weg zum Eingang.

Versteckt

in der Dietrich-Mülfahrt-Straße finde ich die Zufahrt zum Museum.

Ein großer Bogen weist den Weg zum Eingang.

Von außen sieht das Gebäude eher aus wie eine Scheune. Ich trete ein und erfahre von Herrn Ackert sogleich, daß der Bau in der Tat mal eine Scheune war. Die Mitglieder des "Bergmännischen Traditionsvereins für Stein- und Braunkohle 1992 e.V." haben sie in den letzten Jahren mit viel Liebe und großem zeitlichen Engagement als Museum hergerichtet und mit tausenden originalen Ausstellungsstücken aus der Welt der Bergbaus ausgestattet.

In

ein paar Meter Höhe hängen an einem Balken quer durch den Raum Dutzende

Kleidungsstücke. Hm, denke ich, da werden sie wohl im Museum keinen anderen

Platz zum Aufhängen gehabt haben. Herr Ackert bemerkt, daß ich stutze,

und erklärt, daß dies die normale Weise der Aufbewahrung war. Wenn

der Bergmann zur Arbeit kam, hat er seine saubere Straßenkleidung an eine

Kette gehangen und diese dann in luftige Höhe gezogen. Weil die Sachen

sauber waren, spricht man von der Weißkaue.

In

ein paar Meter Höhe hängen an einem Balken quer durch den Raum Dutzende

Kleidungsstücke. Hm, denke ich, da werden sie wohl im Museum keinen anderen

Platz zum Aufhängen gehabt haben. Herr Ackert bemerkt, daß ich stutze,

und erklärt, daß dies die normale Weise der Aufbewahrung war. Wenn

der Bergmann zur Arbeit kam, hat er seine saubere Straßenkleidung an eine

Kette gehangen und diese dann in luftige Höhe gezogen. Weil die Sachen

sauber waren, spricht man von der Weißkaue.

Weiter ging's dann nackend zur Schwarzkaue: Dort hingen die dreckigen Klamotten

für den Schacht seit dem Vortag. Das ist ein Unterschied zwischen Industrie

und Bergbau, betont Herr Ackert: In Industriebetrieben gibt es Schränke.

Doch unter Tage schwitzte man viel stärker, so daß die triefnassen

Arbeitssachen nicht in Schränken gelagert werden konnten. Nach dem Ausfahren

aus dem Schacht zogen die Bergleute sich wieder aus und hängten ihre Kleidung

auf die Schwarzkaue, wo sie in der Höhe per Belüftung über Nacht

trocknen konnte. Dann wurde geduscht und die sauberen Sachen aus der Weißkaue

angezogen.

Raffiniert, durch die räumliche

Trennung von Schwarzkaue und Weißkaue war die Privatkleidung außerdem

vorm Verschmutzen geschützt. In den Zeiten vor dem Vollwaschautomat muß

das Wäschewaschen ohnehin die Hölle gewesen sein.

Damit nichts wegkam, gab es unten an den Ketten Schlösser, so daß

jeder Bergmann nur an seine eigenen Sachen herankam.

Auf die Kaue kommt nur Kleidung, kein Gezähe. Gezähe? Was ist denn das? Herr Ackert erklärt: Gezähe nennt der Bergmann sein Werkzeug, also Schlägel, Eisen et cetera.

Wegen der Vielzahl der Begriffe aus dem Bergbau beschließe ich, ein kleines Wörterbuch der Fachbegriffe auf die Homepage zu setzen.

Wichtig

sind die Helme:

Wichtig

sind die Helme:

Die gelben

Helme trugen die Kohlenhauer und Streckenhauer unter Tage. An den blauen

Helmen konnte man Schlosser und Elektriker auf einen Blick erkennen. Sehr praktisch,

falls ein Schlosser oder Elektriker gebraucht wurde. Mitunter lebenswichtig

waren die Träger der roten

Helme: Das waren die Sicherheitshauer (über Tage nennt man sie Sanitäter).

Die weißen

Helme waren den Aufsichtspersonen vorbehalten.

Über Tage trug der Bergmann in der Regel grüne

Helme. Es hängen an der Kaue aber auch Helme anderer Farben. "Das

sind Phantasie-Helme, die jeder für sich anschaffen und über Tage

tragen kann", verrät Herr Ackert.

Für den Bergmann sehr wichtig:

Das Notizheft aus der Revierstube. Wenn unter Tage ein Unfall passiert war,

wurde alles notiert. Dadurch konnte man noch nach zig Jahren nachweisen, daß

es tatsächlich bei der Arbeit geschehen ist, und eventuell Regreßansprüche

geltend machen. Herr Ackert zeigt mir die altdeutsche Schrift. "Selbst

beim kleinsten Unfall wurde alles fein säuberlich hier aufgeschrieben.

Selbst wenn nur eine Fingerkuppe abgetrennt worden ist." (Weia, wenn mir

die ein oder andere Fingerkuppe fehlen würde, könnte ich das hier

wohl kaum so flott tippen …)

Da

kommt gerade August Albrecht mit seiner Frau herein. Herr Albrecht ist Vorsitzender

des Bergmännischen Traditionsvereins und die "gute Seele" des

Museums. Mit vielen Helfern hat er das Museum aufgebaut, und auch heute noch

herrscht reges Treiben: Im oberen Geschoß wird ein weiterer Raum zur Ausstellungsfläche

umgebaut - das meiste in ehrenamtlicher Arbeit.

Da

kommt gerade August Albrecht mit seiner Frau herein. Herr Albrecht ist Vorsitzender

des Bergmännischen Traditionsvereins und die "gute Seele" des

Museums. Mit vielen Helfern hat er das Museum aufgebaut, und auch heute noch

herrscht reges Treiben: Im oberen Geschoß wird ein weiterer Raum zur Ausstellungsfläche

umgebaut - das meiste in ehrenamtlicher Arbeit.

Wo kommen die Ausstellungsstücke denn her? Die meisten aus eigenem Besitz,

denn die Mitglieder des Vereins waren ja fast alle selbst Bergleute. Vieles

sind aber auch Leihgaben oder stammt aus Erbschaften.

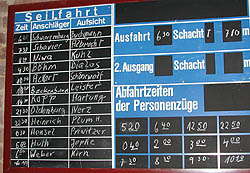

Herr

Ackert zeigt mir Signaltafeln. "Diese Signale muß jeder genau kennen,

die müssen in Fleisch und Blut übergegangen sein." Klar, im Ernstfall

unter Tage muß alles schnell gehen, die Lichtsignale müssen "sitzen",

Aufsichtspersonen müssen kontrollieren, wieviel Leute auf den Korb gehen

und ähnliches. Aufsichtsperson ist grundsätzlich ein Steiger.

Herr

Ackert zeigt mir Signaltafeln. "Diese Signale muß jeder genau kennen,

die müssen in Fleisch und Blut übergegangen sein." Klar, im Ernstfall

unter Tage muß alles schnell gehen, die Lichtsignale müssen "sitzen",

Aufsichtspersonen müssen kontrollieren, wieviel Leute auf den Korb gehen

und ähnliches. Aufsichtsperson ist grundsätzlich ein Steiger.

Auf

einem Regal liegen ein paar Holzscheite mit einem schmalen Einschnitt. "Holz

wird natürlich nicht gefördert unter Tage. Dies ist der sogenannte

'Poppknötsch', auch 'Mutterholz' genannt." Wenn man auf das Holz schlägt,

klappert es. Er wurde verbotenerweise oft als Anmachholz für den Ofen mit

nach Hause genommen. Doch wehe: Es heißt, wenn der Poppknötsch zuhause

nicht klapperte, hatte die Frau das Recht, ihren Mann des Ehebettes zu verweisen

…

Auf

einem Regal liegen ein paar Holzscheite mit einem schmalen Einschnitt. "Holz

wird natürlich nicht gefördert unter Tage. Dies ist der sogenannte

'Poppknötsch', auch 'Mutterholz' genannt." Wenn man auf das Holz schlägt,

klappert es. Er wurde verbotenerweise oft als Anmachholz für den Ofen mit

nach Hause genommen. Doch wehe: Es heißt, wenn der Poppknötsch zuhause

nicht klapperte, hatte die Frau das Recht, ihren Mann des Ehebettes zu verweisen

…

Zum

Transport unter Tage gab es Dieselloks und E-Loks. Ein großer gelber Kasten

auf Rädern vor mir ist nur die: Batterie. Sie hielt 24 Stunden.

Zum

Transport unter Tage gab es Dieselloks und E-Loks. Ein großer gelber Kasten

auf Rädern vor mir ist nur die: Batterie. Sie hielt 24 Stunden.

Nun zeigt mir Herr Ackert etwas

Kurioses, den "Bischofswagen", einen knallroten Schienenwagen von

unter Tage. Mit diesen Wagen wurden die Arbeiter vom Schacht zum Arbeitsplatz

gefahren. Das dauerte wegen des großen Streckennetz' mitunter 30 bis 45

Minuten.

"Einmal wollte der Aachener Bischof Hemmerle einfahren. Doch als er die

Wagen gesehen hatte und sich hineinsetzen wollte, war ihm das zu eng."

Also wurde der Wagen so umgebaut, daß zwei Personen bequem Platz darin

gefunden haben. Normalerweise waren diese Wagen schmaler und man mußte

zu viert darin sitzen. Ganz schön eng. Doch Herr Ackert wiegelt ab: "Das

ging schon. Der Bergmann war eng gewöhnt. Wir haben sogar auf der Fahrt

darin Karten gespielt."

"Kommen

wir nun zum Gezähe." Was war das nochmal? Ach ja, Gezähe, alles

was der Bergmann unter Tage brauchte. Herr Ackert läßt mich ein paar

Kettenglieder anheben - du liebe Zeit, was ist das schwer! Und davon wurden

mehrere 100 m unter Tage eingebaut.

"Kommen

wir nun zum Gezähe." Was war das nochmal? Ach ja, Gezähe, alles

was der Bergmann unter Tage brauchte. Herr Ackert läßt mich ein paar

Kettenglieder anheben - du liebe Zeit, was ist das schwer! Und davon wurden

mehrere 100 m unter Tage eingebaut.

Ich darf alles anfassen - Schlagschrauber,

Sägen, Bohrer und mancherlei andere Gerätschaft, deren Namen ich mir

nicht gemerkt habe.

"Viele fragen, warum die Geräte luftbetrieben sind. Die Antwort: Unter

Tage stehen manchmal Gase, da darf nicht überall mit elektrischem Strom

gearbeitet werden." Sondern nur in Frischwettergebieten. Wieder ein Fachwort:

Wetter nennt man die Luftführungen unter Tage. Doch diese kamen nicht überall

hin, nur zu den Hauptstrecken im Streb. In die vorgebauten, nicht wetterführenden

Strecken wurde nur mit Lutten (größeren Rohren) Luftbewegung gebracht.

Unter

Tage gab es nicht nur Licht aus Strom, sondern auch aus Luft. Wo keine Frischwetter

hinkamen, benutzte man Luftlampen. Höchst interessant, und doch im Prinzip

so einfach: Durch kilometerlange Leitungen wurde Luft von über Tage zur

Lampe gepreßt. Direkt an ihr befand sich ein Dynamo, der wie bei einem

Fahrrad die nötige Energie erzeugte.

Unter

Tage gab es nicht nur Licht aus Strom, sondern auch aus Luft. Wo keine Frischwetter

hinkamen, benutzte man Luftlampen. Höchst interessant, und doch im Prinzip

so einfach: Durch kilometerlange Leitungen wurde Luft von über Tage zur

Lampe gepreßt. Direkt an ihr befand sich ein Dynamo, der wie bei einem

Fahrrad die nötige Energie erzeugte.

Die Telefone in den einzelnen Revieren unter Tage funktionierten mit Batterie. Allerdings hatten sie keine Wählscheibe. Es gab einen festgelegten Code: Per Drehklingel wurde geschellt. Wollte man mit der Kopfstrecke sprechen, drehte man einmal, für die Bandstrecke zweimal, für die Ladestelle dreimal und so fort.

Herr Ackert kündigt an, "nun

kommen wir zum Streb." Streb heißt die abzubauende kohleführende

Schicht, die man im allgemeinen Flöz nennt. Die Leute vom Museum haben

tatsächlich auf der kompletten Giebelseite des Gebäudes einen Streb

in Originalgröße nachgebildet!

Die Nachtschicht tränkte zur Staubbekämpfung den am nächsten

Tag abzubauenden Bereich. Dazu wurde alle vier bis fünf Meter ein Loch

gebohrt und ein Schlauch mit Wasser reingehalten.

Beim Streckenvortrieb wurden

40 bis 45 zwei Meter tiefe Bohrlöcher gebohrt, die der Schießmann

(der Mann mit dem Dynamit) genau mit Munition besetzen mußte. Die Ladung

wurde mit einem Schießkabel angeschlossen und die Bohrlöcher wurden

mit Lehmpfropfen verschlossen. (Später nahm man wassergefüllte Kunststoffpfropfen

- im Volksmund "Wasserpimmel" genannt, weil sie ganz ähnlich

aussahen …)

Dann wurde die Ladung gezündet. Man hörte nur eine Explosion, in Wirklichkeit

waren es drei kurz hintereinander: Zuerst der "Einbruch", denn die

Kohle ist am weichesten, dann das "Liegende" und schließlich

das "Hangende". Das Liegende nennt der Bergmann alles unter sich,

das Hangende ist alles Gestein über seinem Kopf.

Unter Tage lag ein Verkehrswegegeflecht, ähnlich dem über Tage. Dabei entsprachen die Querschläge Hauptstrecken oder Bundesstraßen. Kopf- und Bandstrecken waren die Kreisstraßen.

Herr Ackert zeigt mir eine Sammlung Tabaksdosen. Rauchen unter Tage, wundere ich mich. Aber nein, es handelte sich um Schnupf- oder Kautabak, denn selbstverständlich durfte man unter Tage nicht rauchen.

Wir

gehen in den Keller des Museums. Als die Leute vom Verein den Keller ausgeschachtet

haben, fanden sie Knochen. Wissenschaftler stellten fest, daß es sich

um die Gebeine der Mönche des alten Klosters handelte. In diesem Beerdigungskeller

des Klosters wurden die Menschen etagenweise beerdigt. Nun lagern die Skelette

in einem Sarkophag aus Römerzeit.

Wir

gehen in den Keller des Museums. Als die Leute vom Verein den Keller ausgeschachtet

haben, fanden sie Knochen. Wissenschaftler stellten fest, daß es sich

um die Gebeine der Mönche des alten Klosters handelte. In diesem Beerdigungskeller

des Klosters wurden die Menschen etagenweise beerdigt. Nun lagern die Skelette

in einem Sarkophag aus Römerzeit.

Beim Ausschachten wurde damals

auch ein mysteriöser Gang entdeckt: Ein Geheimgang der Mönche, der

wohl nicht über Engelsdorf zur Zitadelle nach Jülich führte,

wie alte Legenden erzählen (sieben Kilometer durch lockeren Schwimmsandgrund

technisch und kostenmäßig vor über 200 Jahren wohl kaum zu machen),

sondern wahrscheinlich eher ein Fluchtweg der Mönche zur Kirche war. Wegen

Einsturzgefahr ist er aber nun verschlossen.

Zuletzt zeigt Herr Ackert mir noch den geräumigen Saal des Vereins fürs gemütliche Beisammensein und Feiern - die Wände natürlich auch voller Vitrinen und Bilder.

In der Ecke steht ein Schrein mit

einer Figur der heiligen Barbara, der Schutzheiligen der Bergleute. Warum wurde

sie heilig gesprochen und warum ist sie für die Bergleute zuständig?

Der

Legende nach soll es sie um 300 n. Chr. als schönes Mädchen traditionell

heidnischen Glaubens häufig zu einer Gruppe Christen gezogen haben. Weil

ihr Vater diese Verbindung zu den zu jener Zeit Christen verhindern wollte,

ließ er einen Turm erbauen, in den er Barbara sperren wollte. Sie aber

gestand ihm, bereits getauft zu sein. Daraufhin hatte der Vater seine Tochter

zum Statthalter Roms, einem Christenverfolger, gebracht, wo Barbara gefoltert

wurde. Dennoch soll Barbara durch ständige Wunder nicht gestorben sein

und zu ihrem Christenglauben gehalten haben. Schließlich enthauptete sie

ihr eigener Vater mit dem Schwert, kurz darauf traf ihn der Blitz.

Der

Legende nach soll es sie um 300 n. Chr. als schönes Mädchen traditionell

heidnischen Glaubens häufig zu einer Gruppe Christen gezogen haben. Weil

ihr Vater diese Verbindung zu den zu jener Zeit Christen verhindern wollte,

ließ er einen Turm erbauen, in den er Barbara sperren wollte. Sie aber

gestand ihm, bereits getauft zu sein. Daraufhin hatte der Vater seine Tochter

zum Statthalter Roms, einem Christenverfolger, gebracht, wo Barbara gefoltert

wurde. Dennoch soll Barbara durch ständige Wunder nicht gestorben sein

und zu ihrem Christenglauben gehalten haben. Schließlich enthauptete sie

ihr eigener Vater mit dem Schwert, kurz darauf traf ihn der Blitz.

Barbara ist eine der Vierzehn Nothelfer. Angerufen wird Barbara bei Blitzgefahr,

außerdem ist sie Schutzheilige der Artilleristen, Bauleute, Köche,

Waffenschmiede - und natürlich der Bergleute. Dargestellt wird sie mit

Turm und Palme. An ihrem Namenstag werden die "Barbarazweige" (Kirschzweige

oder Forsythien) geschnitten, die dann pünktlich zu Weihnachten blühen.

Die Bergleute entzünden das Barbaralicht.

Mit der Anekdote, wie die Barbara ins Museum kam, beschließt Herr Ackert seine Führung: Zunächst stand sie halb versteckt in der Sakristei der katholischen Kirche. Öffentlicher wollte man sie dort nicht präsentieren, da sie laut Pfarrer "einen zu großen Busen hat". Ein gewitzter Bergmann sagte damals: "Herr Pfarrer, wir Bergleute mögen große Busen, geben Sie die Figur uns!" Die geforderten 500,- Mark waren schnell gesammelt …

Herr Ackert hätte mir noch viel mehr im Museum zeigen können. Und ich hätte noch viel mehr schreiben können. Wahrhaft eine Schatzkammer des Bergbaus. Doch am besten schaut man sich alles selbst einmal an.